文章摘要:郑钦文因比赛中途退赛引发广泛争议,舆论焦点迅速从技术层面、运动员心理、规则制度,延伸到国籍、民族立场等敏感话题。然而,若把争论的中心置于国籍身份,容易模糊竞技体育的本质。本文主张,注意力应回归“竞技精神”本身,即尊重运动员的身体状态、自主决策、比赛规则和公平原则。从竞技层面谈其健康与实力,从心理层面谈运动员承压与选择,从制度层面谈规则与救济机制,从文化层面谈公众舆论导向,四个维度展开理性探讨。通过这四方面分析,可以清晰看到,真正值得讨论的是运动精神、责任义务和机制建设,而非某个人的国籍背景。最后,对整个争议做归纳总结,呼吁未来讨论以尊重运动员为前提,以竞技精神为核心。

竞技之本:健康与实力

在讨论郑钦文退赛的争议时,首先要注意的是,她作为职业运动员,其身体健康和竞技实力是最基础也是最关键的考量。运动过程中出现伤病、身体状态不佳等客观因素,是运动员决定是否坚持比赛的现实依据。若忽视这一点,将运动员简单定位为“国籍符号”,就可能变成对其身心状态的漠视。

从实力角度看,运动员在赛场上承受极高的对抗、速度、耐力与心理负荷。如果身体状况无法支撑继续竞争,退赛往往是更为负责任的决定。即便观众和粉丝希望看到精彩对抗,也不应把运动员压迫至“必须拼下去”的局面。

在郑钦文案例中,舆论若能更多关注其是否有伤病隐患、是否在比赛中出现技术或体能滑坡,而非片面归因于其国籍背景,就更能回到竞技体育的本质:胜负固然重要,但运动员健康、安全与长期发展不可忽略。

心理承压:选择与责任

其次,从心理层面看,职业运动员面临的压力,不仅来自赛场,也来自舆论、国家象征以及社会期望。当某个运动员成为民族或国籍话题的载体时,其心理负荷将远超一般正常竞技压力。

如果公众舆论把焦点放在“她是哪个国家的运动员”上,就可能让运动员肩负过度的象征意义。对于郑钦ng28直播中心文而言,退赛后被放大解读为“身份立场”问题,本身就是把其个人竞技选择政治化。这样的压力,对其心理状态极为不利。

在心理层面,运动员应有自主选择的权利:在面临伤病、疲劳、策略评估等情况下,可以权衡利弊做出是否继续比赛的决定。大众在评价时,应更多考虑这种选择背后的心理压力与责任,而不是简单扣上国籍帽子。

制度机制:规则与救济

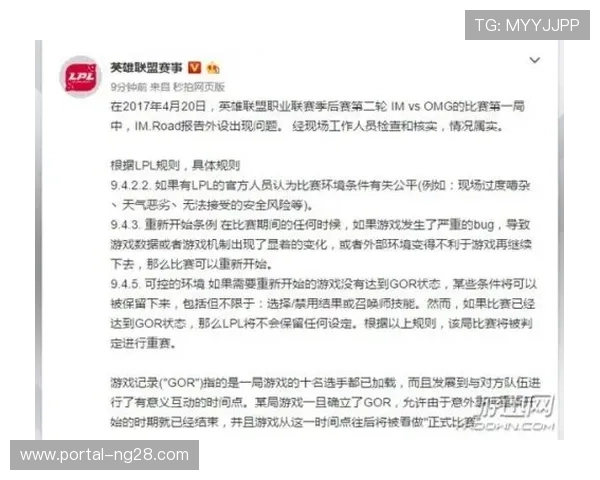

第三个角度,是制度机制层面:竞技体育有其规则与体系,为运动员提供公平竞争与救济机制。从退赛规则、申诉机制、医学考量,到赛事组织方的保障制度,都直接影响运动员是否能、有理由退赛而不受惩罚或责难。

如果制度能够清晰界定何种情况下允许退赛、退赛后的处罚、医疗申诉程序等,就可以减少舆论对运动员个人选择的误读和攻击。在这种制度健全的环境下,运动员做出退赛决定时,更可能被视为对自身与对比赛的负责行为,而不是不忠不决。

在郑钦文所处的国际网球舞台上,各大赛事都有伤病保护条款、医疗检测制度、退赛处罚规则等。公众应更多理解这些机制的作用,而不是跳过机制讨论,直接把争议落脚到身份归属上。

文化视角:舆论导向与公众心态

第四个角度,是文化与舆论层面。媒体与公众对运动员的评判,往往夹杂民族情绪、国家认同、舆论场的偏好。如果舆论导向把争论基点定位在“身份对错”,就容易陷入对个体的不公与贴标签思维。

理性的文化态度,应推动公众回归对竞技体育的尊重。运动员不是代言某种意识形态,而是以竞技为身份。对其行为的评价,应立足其竞技境况、规则约束、个人选择,而非其国籍或背景。

在社会层面,公众应有更成熟的包容心态,允许运动员在竞争中保有私人空间、允许他们面临选择时不被政治化。否则,容易滋生极端舆论、对抗性解读,让体育成为文化纷争的新战场。

总结:

通过竞技层面的健康与实力、心理层面的选择与责任、制度层面的规则机制、文化层面的舆论导向四个维度分析,我们可以清晰看到:郑钦文退赛引发的争议,若把焦点放在国籍身份,是对运动员本质的一种偏离。真正理性的讨论,应回到竞技精神本身—支持运动员健康、安全、有尊严地做出决定。

在未来的舆论和体育文化建设中,我们应倡导以竞技精神为核心,以制度保障为支撑,以公众理性为基础,让运动员的选择得到理解与尊重,而不因其国籍背景而被过度解读或扣帽子。